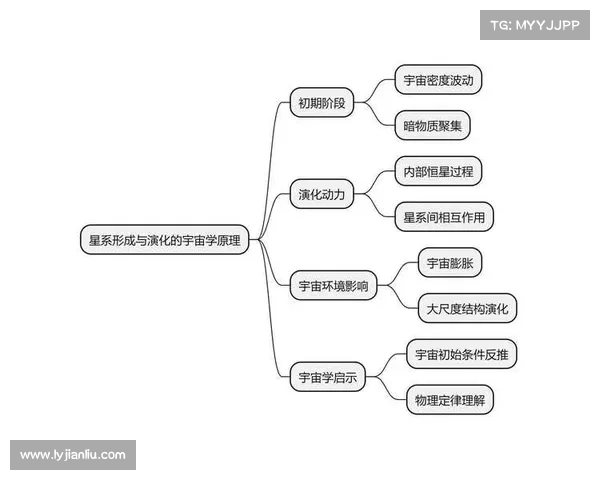

本文旨在从多个维度分析星系的演化与形成机制的复杂性以及其演变过程。星系作为宇宙中最基本的结构单元,其形成与演化的过程包含了多重物理机制的交互作用。本文将从星系的初期形成、星系之间的相互作用、星系中的物质循环以及星系的最终命运四个方面,详细探讨星系演化的复杂性。通过这四个维度的分析,揭示星系演化过程中的关键因素以及各类相互作用如何影响星系的形态、大小、质量分布以及星际介质的演变。此外,本文还将讨论当前研究的前沿和挑战,展望未来对星系形成与演化机制的进一步理解。

星系的初期形成是一个极其复杂且深刻的过程,其本质源于大爆炸之后初期宇宙中的物质密度不均。在这个阶段,原初物质通过引力相互作用逐渐汇聚形成了第一批原始星系。这个过程通常涉及到暗物质的引力聚集,它为普通物质的凝聚提供了关键动力。随着物质的密集,气体云开始冷却并坍缩,最终形成了早期的恒星和原始星系的核心。

在早期宇宙中,星系的形成受到许多因素的影响,其中引力是主要的驱动力。然而,其他因素,如早期超新星的爆发、黑洞的存在及其引力作用等,也对星系的初期形态及其大小产生了深远的影响。通过这些机制,星系形成不仅仅是物质的聚集,更是通过恒星的形成和物质的重新分布,推动了星系内部结构的演化。

现代观测手段,特别是高分辨率的望远镜和深空探测,已经揭示了初期星系的形态与成分,这些观测成果为我们了解早期星系的形成提供了大量的数据支持。研究表明,在宇宙的早期,星系的形成速率极为迅速,许多星系呈现出“高红移”现象,这意味着它们是在宇宙历史的早期阶段形成的。

星系之间的相互作用是星系演化的重要组成部分,尤其是星系碰撞与并合现象。这种相互作用不仅能影响星系的形态,还能在很大程度上改变星系的质量、动力学特性及其内部结构。星系碰撞通常导致星系内部气体的压缩,促使新的恒星诞生,同时也可能触发巨型黑洞的活跃。

九游老哥必备交流在碰撞过程中,两个或更多星系的引力相互作用会导致星系内部的气体云发生剧烈的变形,甚至被引发成星爆(starburst)事件。这样的星爆现象在星系的演化过程中扮演着关键角色。大规模的星爆会显著增加星系的恒星形成率,并且对星系的形态产生深远的影响。

星系碰撞不仅影响恒星的形成过程,还可能导致超大质量黑洞的合并,甚至改变星系的动力学结构。一些碰撞还可能导致星系的中心区域发生剧烈变化,最终引发黑洞的增殖,成为星系核心的中心动力。这种碰撞与合并机制是研究星系演化过程中不可忽视的重要因素。

星系内部的物质循环是星系演化的重要机制,特别是在星际介质(ISM)的形成和演变方面。星际介质包括气体、尘埃以及星际磁场等,它们在星系内起着非常重要的作用。气体的冷却与加热过程决定了星际介质的物理状态,并直接影响到星系的恒星形成和演化。

在星系内部,星际介质的动态平衡受到不同因素的驱动。例如,恒星风、超新星爆发等可以对星际介质施加压力,改变其分布和物理性质。与此同时,星际介质的冷却过程促使气体凝聚并形成新的恒星。通过这些物质的循环,星系能够维持一定的恒星形成率,并通过恒星死亡后的物质回收,维持星系的长时间演化。

此外,星际介质中的化学元素分布也随着时间的推移发生变化。恒星形成和爆炸将更重的元素释放到星系中,这些元素不仅丰富了星系的化学组成,还影响了星系的光谱特征与演化轨迹。因此,星际介质的演化过程对星系的形态、质量和演变速度具有重要影响。

星系的最终命运是一个相对复杂且长期的演变过程。根据当前的宇宙学理论,星系可能会经历多种不同的最终结局,这取决于其质量、环境和历史。例如,较小的星系可能会在长时间内稳定存在,而更大的星系可能会由于引力作用发生膨胀或最终进入暗物质主导的“冷”状态。

一个典型的星系命运是逐渐停滞并停止恒星形成,这通常发生在星系的气体耗尽或被外部环境影响时。此时,星系的演化变得缓慢,恒星的死亡无法被新星的形成所补充,导致星系逐渐衰老并变暗。这样的星系被称为“红色和死的星系”。

然而,有些星系可能会经历极端的物理过程,最终变成活跃的星系核或成为超大质量黑洞的宿主。随着时间的推移,星系的命运与宇宙的最终命运紧密相连,这为我们提供了对星系演化的长期观察和深度理解的机会。

总结:

本文从四个维度详细分析了星系演化与形成机制的复杂性。首先,星系的初期形成通过引力和气体凝聚等过程展现出其多维度的演化特征。接着,星系之间的碰撞与相互作用则进一步加速了星系的演化并影响了其恒星形成率。再者,星系内部的物质循环与星际介质的相互作用为星系提供了持久的恒星形成动力。而最后,星系的命运与宇宙大环境密切相关,其最终结局依赖于多种物理机制的长期作用。

星系演化的研究不仅有助于我们更好地理解宇宙的过去和现在,还为未来的宇宙演化提供了可能的路径预测。通过对星系演化复杂性的多维度分析,科学家们能够不断揭开宇宙的奥秘,为人类探索宇宙提供了宝贵的知识和启示。